こんにちは。

そういえばと今さら思い出したのですが、以前、外部の方に靴下クリエイターとしての仕事についてインタビューを受けました。

インタビューに応じたのは、責任者をしている靴下クリエイター歴30年ほどの大ベテラン。

入社してからの苦労話や靴下作りにかける想いが熱く語られていたので、今回は、そのインタビューの一部始終を紹介させていただこうと思います。

少し長くなるので、前編と後編の2部制で記事にしていきますので、最後までご覧いただければ幸いです。

国内トップクラスの技術とこだわりが生み出したOLENOプロダクトヒストリー

「アスリートのベストパフォーマンスを引き出す」

そのようなコンセプトからスタートしたOLENOシリーズ。

現在では、多くのトップアスリートに愛用いただくようになったOLENOシリーズですが、

はじめはアスリートの皆様から頂いた厳しい意見に、どのように応えるか試行錯誤する毎日が続きました。

時に悩み、時に挫折し、それでもOLENOに向き合い続けた技術者の開発ヒストリーをご紹介します。

インタビュアー

製品開発部長 能丸巌

OLENOの始まりから、製品開発の技術責任者を担った彼に、OLENOの製品開発の軌跡をインタビューしました。

■1人前になるためには2年、3年程度では全く足りない。父の言葉で覚悟を決めた

ー昌和莫大小に入社した当時のことを教えてください。

もう30年くらい前ですが、出身の大分県でコンピューターの専門学校を卒業して、何故か新卒で自動車ディーラーに営業として入社しました。

特に車に思い入れがあって入社したわけでもなく、お客さんと話すことも得意ではなく、社内会議が終わったらすぐ喫茶店でサボるようなダメなサラリーマンでした。

当然長く続かず、地元でくすぶっている時に、当時昌和莫大小の九州工場長だった父が、現社長の井上に話を通してくれて、入社を勧めてくれたのが始まりです。

父の影響で、靴下の製造現場はなんとなく知っていましたが、技術的には0からのスタートでした。

入社前に父が「2年、3年で覚えられるものでは無いから、一人前になるにはそれは努力せなあかんぞ」と言われ、これは頑張らないといけないなと思いました。

■本場イタリア仕込みの叩き上げで国内有数の技術者に。技術力があるからアイデアが生まれる。

ー仕事を覚える中で苦労したことは?

入社して、なんとか編み機を動かせるようになったくらいの時期に、先輩のベテラン技術者さんが他界されてしまいまして、社内に技術的に頼れる人がいなくなってしまったんです。

必死に試行錯誤の独学で製造を続ける中で、社長からイタリアのロナティ社(※編注:世界トップの生産力を持つ編み機メーカー)製の編み機を導入するという話が出まして。

ロナティ社の編み機は精度が高く優れているのですが、当時工場には国産の編み機しか導入されておらず、社長から「イタリアに研修に行ってこい」と言われ、全く準備もないままイタリアに行くことになりました。

言葉もわからず、靴下製造の基礎しか知らないし、ロナティの機械を触ったこともない状態で、正直2週間のイタリア研修は、ほとんど何もわかりませんでした。 本当に大変でした。

ーかなりハードな環境だったんですね

今だと日本代理店の方に聞くことができるのですが、当時は担当者も少なくて、頻繁に教えてもらうことが出来なくて、であれば本場に教えてもらおうという意図だったみたいです。

結果3回イタリア研修に行ったのですが、3回目になる頃にはやっと大部分を理解することができました。

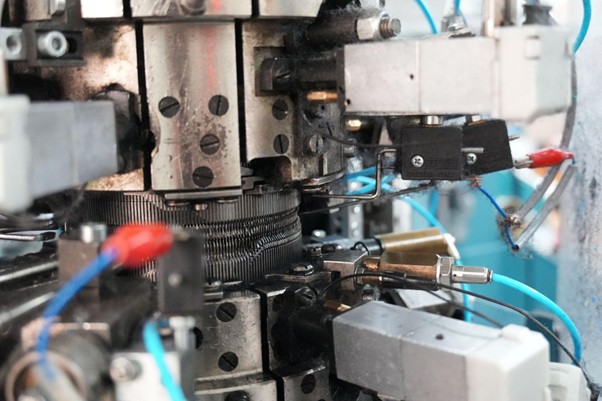

さらに、シングルシリンダーが中心だった編み機の中でダブルシリンダーの機械が登場しまして(※編注:筒状に連結された編み針がシリンダーで、シングルはシリンダーが1個、ダブルは2個、一般的にダブルの方が精密な編上げができる)、そちらの研修にも自発的に行かせてもらった時に、ついに点と点が繋がりました。

ああ、あれをこうプログラミングして、操作すればこんな靴下ができるだろう。みたいなイメージができるようになりました。

※編み機のシリンダー。細い針の束が高速で回転して靴下を編み立てる。

ー技術者として覚醒した感じですね!

現行の最新機械も、当時学んだ機械が基礎になっていますので、大変でしたけど最終的な成果は大きかったですね。

一般的には、靴下編み機を工場に導入すると、基本的な靴下は自動で製造できるようになっており、初期設定は代理店が行ってくれますので、頻繁に編み機の設定を変える会社は少ないんです。

なので、編み機のことを100%理解して、100%の性能を発揮できる人はあまりいないのですが、今の自分はほぼ100%できると思っています。

OLENOを生み出す中で、沢山のアイデアへの挑戦や試行錯誤が出来たのは当時から長い時間を掛けて身に着けた編み機へのノウハウがあったことも大きいかもしれません。

続きは後編に続く。